TCFD提言に沿った

情報開示

気候変動への対応~TCFD提言に沿った情報開示~

当社は、「あらゆる人々に、安全で安心かつ高品質な航空サービスを、身近な価格で提供する」ことを通じて、社会の持続的な発展に貢献することを、サステナビリティ基本方針としています。この基本方針に則って事業活動を継続していくための重要な要素として、「安全と品質」および「ガバナンス」を「事業の基盤」として、「環境」「人」「地域」を「重要課題」としてそれぞれ特定しました。

航空運送事業を営む当社はGHG(温室効果ガス)の排出が避けられず、気候変動への対策は最も重要な課題の一つです。当社では、気候変動が当社の事業および財務に与える影響をリスクと機会の観点で分析するとともに、GHG排出量の少ない航空機やSAF(持続可能な航空燃料)の導入などの取り組みを推進し、環境負荷の低減と社会価値の創出を両立することを目指しています。これらの取り組みやその成果などの気候変動に関する情報については、TCFDの最終提言に沿った形で取りまとめ、積極的に開示を行ってまいります。

TCFDとは

TCFDとは、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により、気候関連の情報開示および金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」を指します。

TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、企業等に対し、気候変動関連リスク、および機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。

- ガバナンス:気候変動に対してどのような体制で検討し、それを企業経営に反映しているか。

- 戦略:短期・中期・長期的な気候変動は、企業経営にどのような影響を与えるか。またそれについてどう対応していくのか。

- リスク管理:気候変動のリスクについて、どのように特定・評価し、またそれを低減しようとしているか。

- 指標と目標:リスクと機会の評価について、どのような指標を用いて判断し、目標への進捗度を評価しているか。

ガバナンス

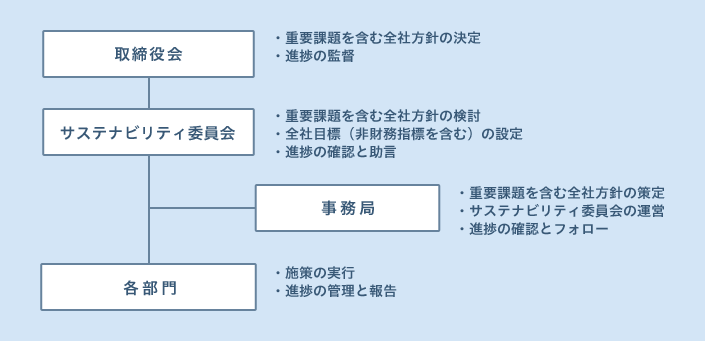

当社では、気候変動への対策を含むサステナビリティに関する方針を取締役会で審議・決定しています。

取締役会で決定された方針を受け、サステナビリティ委員会で議論を行い、取り組みと目標を決定しています。サステナビリティ委員会は、代表取締役専務執行役員が委員長を務め、業務執行取締役や執行役員から構成される組織です。気候変動を含むサステナビリティ課題全般について、重要方針や施策などについての議論を行っています。

各部門で実施される施策の進捗状況は、サステナビリティ委員会へ年2回報告します。さらにその都度取締役会へも報告することで、適切に監督を行う体制としています。

戦略

気候変動が深刻化すると、GHGの排出量が多い航空機に対しては、規制や課税が課されたり利用者が減少する可能性が想定されることから、気候変動への対策は当社の最も重要な課題の一つとなっています。そのため当社では、TCFD提言で示された各リスク・機会の項目を参考に、気候変動問題が当社事業に及ぼすリスク・機会に関して、以下のステップで検討いたしました。

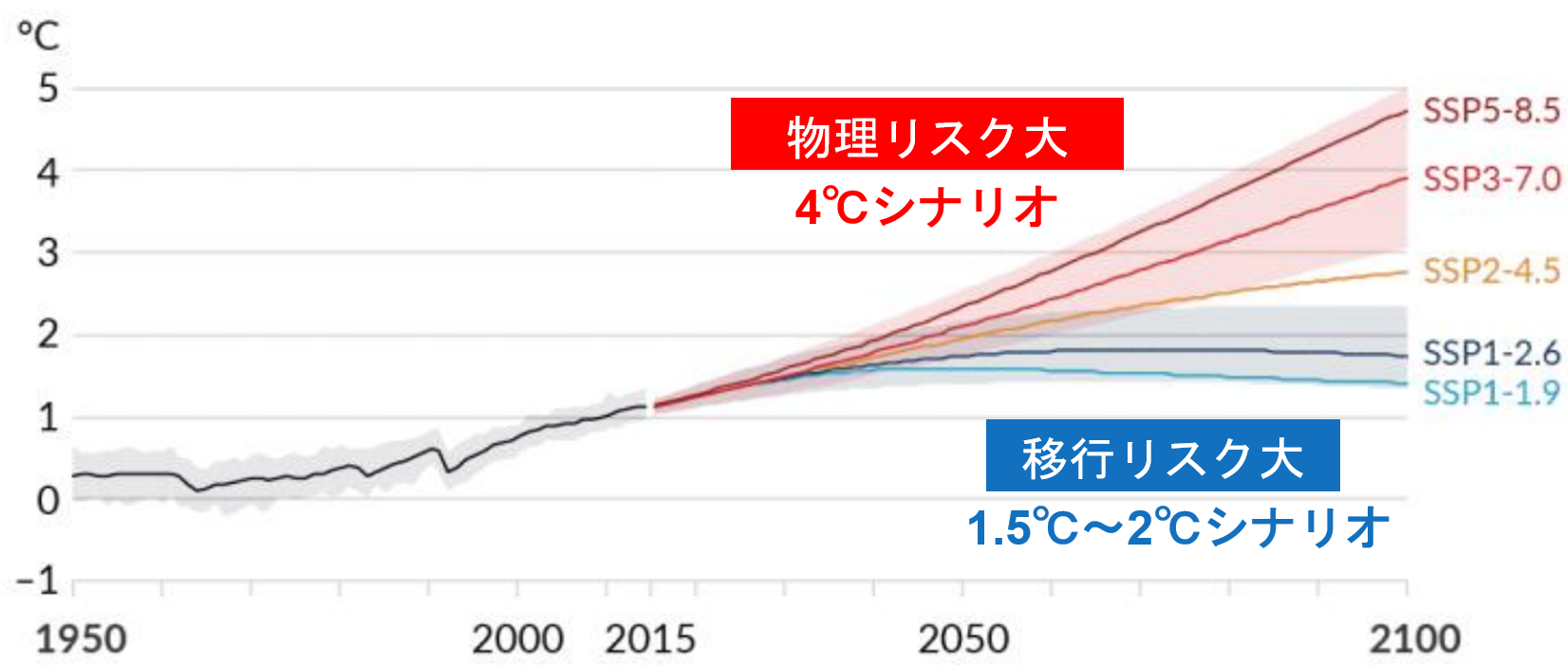

また、1.5°C~2°Cシナリオおよび4°Cシナリオを用いて、政策や市場動向の移行(移行リスク・機会)や、災害などによる物理的変化(物理リスク・機会)に関するシナリオ分析を実施しました。

シナリオ分析のプロセス

- 1.リスク・機会の特定と評価

- 2.シナリオ群の定義

- 3.財務インパクト評価

- 4.対応策の検討

気候変動シナリオについて

- 1.5°C~2°Cシナリオ

気候変動の影響を抑制するためにカーボンニュートラル実現を目指した取り組みが活発化し、世界の平均気温を産業革命期以前と比較して1.5~2°C未満に抑えることを目指したシナリオ。1.5°Cシナリオでは、移行リスクの中でも政策・法規制リスクの影響が2°Cシナリオに比べて大きくなると想定されている。

- 4°Cシナリオ

気候変動対策が現状から進展せず、世界の平均気温が産業革命期以前と比較して今世紀末頃に約4℃上昇するとされるシナリオ。物理リスクにおける異常気象の激甚化や海面上昇リスクによる影響が大きくなると想定されている。

1850~1900年を基準とした世界の平均気温の変化

出典:IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳(文部科学省および気象庁)より、図SPM.8を転載

主なリスク・機会のインパクトと対応策

| リスク | 要因 | 事業への影響 | 時間軸 | 財務インパクト | 対応策 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策・規制 | 炭素税の導入 | 炭素税の導入により事業活動にて排出されるCO2に対して課税され、コストが増加する | 中期~長期 | 中~大 | 燃料効率の良い機材の導入、運航改善、SAF利用促進等によるCO2排出量の削減 |

| SAFの利用義務化 | SAF価格の高騰および供給量不足による収支、運航、乗客への影響 | 短期~長期 | 大 | 戦略的な投資や官民連携の場への参加などによるSAF供給の確保、SAFによる環境価値の販売など | ||

| 技術 | 燃費の良い機体や新技術の義務化 | 開発費や導入費の増加 | 短期~長期 | 大 | メーカーとの連携や国等への支援依頼 | |

| 市場 | 気候変動問題への関心の高まり | 鉄道へのモーダルシフト、バーチャル会議の増加など、航空需要の減少 | 中期~長期 | 中 | CO2削減に向けた取組の強化、環境対応状況などの積極的な訴求、業界団体との連携 | |

| 急性 | 自然災害の頻発・激甚化 | 災害による機体や空港インフラの復旧コストの増加 | 短期~長期 | 大 | 耐久性の高い設備への更新 | |

| 機会 | 資源効率 | 機体の燃費効率の向上 | より効率的な運用への改善と機材の燃費効率の向上による燃料費の削減 | 短期~長期 | 大 | 燃料効率の良い機材の導入、運航改善 |

| エネルギー源 | SAF使用の拡大 | CO2排出量の削減による炭素規制のコスト削減、燃料の多様化による燃料供給の安定化 | 短期~長期 | 大 | SAFの導入拡大に向け、SAFの環境価値の販売手法を確立 | |

| 製品とサービス | 気候変動への適切な対応 | 低炭素化などの価値向上に伴う顧客の獲得 | 中期~長期 | 中 | 環境対応状況などの積極的な訴求、業界団体との連携 | |

リスク管理

気候関連リスクを識別・評価するプロセス

当社では、事業環境を取り巻く様々なリスク要因を認識し、対処することを目的として、リスク管理委員会を中心としたリスク管理体制を構築しています。

リスク管理委員会は、原則として年4回開催され、全リスク項目の中から、会社が管理すべき「優先リスク」を特定しています。さらに、担当部門を明確にし、対策の策定、その進捗、効果、達成状況の確認、評価を行っています。また、これらのリスク管理の実施状況は取締役会へ報告することで、適切に監督を行うこととしています。リスク管理委員会による評価の結果、"気候関連リスク"を「優先リスク」として位置づけ、サステナビリティ委員会を中心としたPDCAサイクルの中で対策を策定し、取り組みを推進していきます。

気候関連リスクを管理するプロセス

リスク管理委員会による評価により「優先リスク」と位置付けられた"気候関連リスク"を含むサステナビリティに関する方針は、取締役会で審議・決定され、目標や取り組みなどのより具体的な内容は、サステナビリティ委員会で検討されます。

サステナビリティ委員会は、代表取締役専務執行役員が委員長を務め、業務執行取締役や執行役員から構成される組織で、気候変動を含むサステナビリティ課題全般について、重要方針や施策などについての議論を行っています。またサステナビリティ委員会は各施策の PDCA サイクルを回す役割も担っており、各部門から原則年2回施策の進捗状況の報告を受け、その内容を確認するとともに、取締役会への報告を行っています。

気候関連リスクの全社的リスク管理への統合プロセス

サステナビリティ委員会での検討内容や報告事項は、その都度、取締役会にも報告されます。取締役会では、サステナビリティ委員会の報告内容を必要に応じてリスク管理委員会に提供することで、気候変動に係るリスクを含むサステナビリティ全般のリスクを、組織全体のリスク管理に統合させています。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する詳細はこちらをご覧ください。

指標と目標

当社では、気候関連のリスクと機会を評価・管理する指標として、温室効果ガス排出量を算定しています。また温室効果ガスの削減目標については、2050年のカーボンニュートラル達成を念頭に、2030年の温室効果ガス排出量を設定するなど、より具体的な目標を設定し、排出量削減の取り組みを実施してまいります。

気候関連のリスクと機会を評価・管理する指標と目標

| 項目 | 実績値 | 目標値 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030年度 | 2050年度 | |

| 航空機による CO2排出量 (千トン) |

683.5 | 402.1 | 542.1 | 675.3 | 703.9 | 747.0 | 実質ゼロ |

| 有償輸送トンキロ当たり航 空機 CO2排出量 (kg-CO2/RTK) |

1.16 | 1.76 | 1.68 | 1.22 | 1.13 | 1.00 | |

2030年度(中期目標)

航空燃料使用量の10%をSAFに置き換え

2050年度(長期目標)

航空機運航のカーボンニュートラルの実現